티스토리 뷰

돈황을 환상하기

2015.12.8

나는 돈황을 다녀왔다. 그리고 중국도 다녀왔다. 지리상의 당연한 위치지움이지만 나에게는 전혀 다른 두 개의 세계였다. 돈황은 엉뚱한 상상에 시달리던 고등학교 시절 이노우에 야스시의 “敦煌”이란 소설을 읽고 빠져든 세계였다. 나에게 돈황은 중국에 속한 어느 지점이라기보다는 환상 속의 이야기였다. 그래서 소설 속의 장면들에 나를 위치시키고 돈황이 펼치는 이야기에 끝 모르게 빠져들며 헤매었다. 나의 불교에 대한 공부는 이런 환상적 헤맴을 더욱 확대시켰다.

돈황석실에서 발굴된 문서와 프레스코화 속에 깃든 부처님 스토리의 장면들, 불보살들의 아련한 미소. 이러한, 다시는 재현될 수 없는 지난 날 불교의 모습을 추적하는 장소로 돈황이 떠올랐을 때 나는 나의 환상과 학문이 일치됨에 전율했다. 그래서 나는 돈황과 연관되는 몇 개의 고전어를 배운 것을 뿌듯해 했고 더욱 불교에 천착했다. 나보다 앞서 당나라를 떠돌며 정신세계를 유력(遊歷)한 신라의 원측(圓測, 613-690)스님을 학문상의 아이돌로 삼기까지 했다. 실크로드를 통해 막대한 불전을 수입한 가히 실크로드의 주인공이라 할 현장(602-664)스님 문하에서, 원측스님은 서역의 6개 국어에 통달하였고 큰 학문적 업적을 남겼다. 원측스님의 주저 가운데 하나가 티베트어로 번역되어 달라이 라마까지 읽고 있다는 소식을 접했을 때 나는 “나의 아이돌 만세”하고 외쳤다.

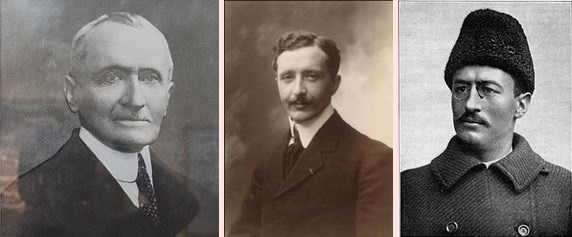

[A. 슈테인 ㆍ 폴 펠리오 ㆍ 스벤 헤딘]

나는 또 틈틈이 실크로드를 거쳐 돈황에 당도한 서양의 문헌 탐색가들의 엉뚱한 행적을 흥미롭게 읽었다. 스스로는 자신이 무슨 짓을 하는지도 몰랐지만 결국에는 동양학(돈황학)을 기초 지은 공로자로 승화된 이들, 중국은 그들을 일컬어 “서양의 악마들(洋鬼子)”이라 불렀다. 하지만 어차피 그들은 새 것과 신기한 것을 쫓아 헤맨 사람들이었을 뿐이다. 나는 이 천방지축으로 떠돈 인물들, 곧 "실크로드(Die Seidenstrassen)"란 환상적인 이름을 붙여 뭇 서양인들의 호기심을 자극한 지리학자 폰 리히트호펜(Ferdinand von Lichthofen, 1833-1905), 오지 탐험의 선구자이며 타클라마칸 탐험기록을 통해 문헌학자들을 끌어들인 스벤 헤딘(Sven Hedin, 1865-1952), 고문헌 수집과 그 판독 작업으로 각광받았으나 결국은 희대의 학문적 사기극에 말려든 것으로 판명된 문헌학자 A. 훼른레(Augustus Frederic Hoernle, 1841-1918), 돈황문서를 차떼기로 실어 날라서 동양문화 약탈의 장본인으로 지탄받은 A. 슈테인(Aurel Stein, 1862- 1943), 그리고 돈황문서의 중요성을 일깨우고 혜초스님의 왕오천축국전을 발굴한 폴 펠리오(Paul Pelliot, 1878-1945) 등에 대해 계속 읽었다. 이러한 벽화 도굴자, 문헌 약탈자들에 의해 동양학의 꽃으로 떠오른 것이 돈황이었다.

그런 나의 환상의 돈황, 나의 내면화된 실크로드의 한 자락을 다녀왔다. 그러나 그 돈황은 중국에 위치해 있고, 돈황은 모든 분야에서 굴기(屈起)하는 막강한 오늘의 중국의 현실 속에 엄연히 존재해 있었다. 이렇게 되면 이제 나의 학문적 환상을 현실로 끝내야 할 시점에 이른 것이다. 그것이 나의 돈황 여행이었다. 과거로의 여행이자 환상으로의 여행이었으며, 결국은 현실로 되돌아오는 여행이었다.

돈황으로의 출발지는 난주이다. 난주는 황하가 시작되는 가장 큰 도시이자 서역으로 향하는 분기점이다. 동서의 갈림길이자 옛날 중화문명과 서역 야만의 갈림길이기도 했다. 이곳에서 기차를 타고 서쪽으로 12시간을 가면 돈황에 도착한다. 야간 침대 열차는 편했다. 모든 시설들은 관광객들을 위해 마련되어 있었다. 열차 침대칸 문짝 하나하나에는 고찰, 고성, 복원된 탑과 사찰들의 사진이 붙어있어 지루한 밤 여행을 환상 속을 달리게 해주고 있었다. 내 침대칸에는 나집사(羅什寺)의 사진이 붙어 있었다. 기막힌 인연이다. 한역(漢譯) 불전(佛典)에는 구역(舊譯)과 신역(新譯)이 있다. 신역의 대표자는 현장(602-664)이고 구역의 대표자는 구마라지바(Kumarajiva,344-413) 곧 나집(羅什)이다. 그를 기념하는 사찰 사진이 내 칸에 부착되어 있다니! 현장 이전의 나집까지의 불전 번역자들은 축법호(竺法護), 지루가참(支婁迦讖), 안세고(安世高) 등 거의가 서역의 호족들이다. 안세고는 중국 이름이 아닌가? 아니다. 이란 지역은 파르티아(Partia)이고 안식국(安息國)이라 불렸으므로 파르티아 출신임을 성으로 붙여주었다. 그리고 세고(世高)는 “세상에서 뛰어나다”는 lokottama를 한역한 것이다. 따라서 안세고는 “세상에서 뛰어난 파르티아 출신의 번역자”란 일반 명사일 뿐이다. 초기 불전들은 거의 돈황 서쪽의 이 호족들에 의해 번역되고 있다. 한족들의 불전 번역 능력이 그들에게 미치지 못했다. 내가 돈황을 찾은 것은 그런 문헌들의 체취를 맡기 위함이었는지도 모른다.

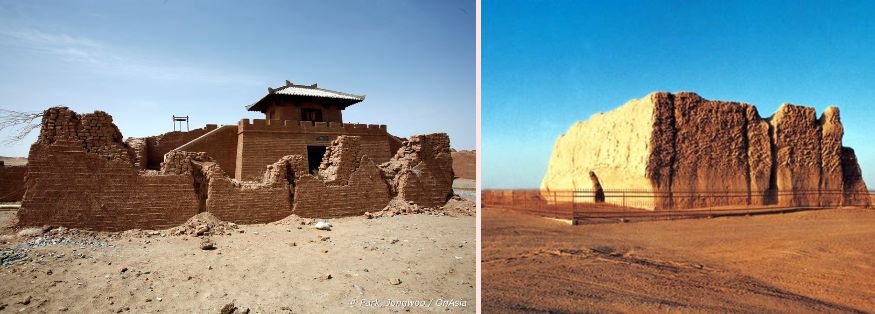

[돈황고성] [돈황석굴]

이후 경유했던 비행장이며 역사(驛舍)들, 그리고 머물렀던 호텔들은 어느 서방의 수준에 못지않은 시설들이었다. 중국 변방의 오지에 새로 축조된 이 관광 시설물들은 중국을 닮아 거대하였다. 그리고 편리하였다. 중국 굴기의 또 다른 변화이다. 결국 나는 이노우에가 미리 심어준 장면들을 머릿속에서만 상상하면서 편리함에 몸을 맡길 수밖에 없었다. 그렇지만 새로이 만들어진 것과 편리함의 정점이 돈황고성과 돈황석실이 될 줄은 미처 짐작하지 못했다. 사막의 황막한 대지에 영화 세트장으로 당시를 재현하는 돈황고성이 만들어져 있었다. 이곳에서 이노우에의 소설을 원작으로 한 영화가 제작되었고 이후에도 여러 편의 역사물들이 이 세트장을 배경으로 만들어졌다고 한다. 우리의 사극도 한몫 끼고 있음은 물론이다.

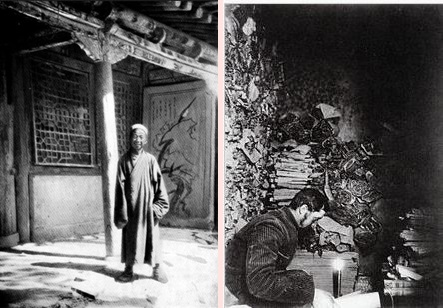

돈황석굴을 찾아가는 날 가이드는 우리에게, 석굴의 부식이 심각하고 또 좁은 석굴 속에서 프레스코화나 조상(彫像)들을 힘들게 쳐다보는 일보다 3-D 영상관에서 감상하는 것이 훨씬 편하고 실감이 난다고 하면서, 돈황에 대한 3-D 영화를 관람한 후 몇 개의 석굴을 들어가게 된다고 일정을 설명했다. 이쯤 되면 우리는 앙드레 말로의 말대로 이미 실물을 떠나 “상상미술관(La musee imaginaire)”으로 인도되고 있으며 신앙의 대상인 신들은 변모를 일으키며(La metamorphose des dieux) 우리에게 접근하고 있는 셈이다. 그리하여 돈황은 종교적인 감흥이나 신행의 대상이 아니라 철저하게 미술사적인 비교와 감상의 대상으로 변모해 있었다. 돈황석굴 앞마당에 있는 조그만 돈황도서관은 그래도 이 석실들이 어떻게 왕원록(王圓籙, 1851-1931)이란 도교도사에 의해 극적으로 발견되고 보존되었으며, 또 서양과 일본의 문헌학자들에 의해 반출되었는지를 사진을 통해 설명하고 있었다. 여기서 근대기 동아시아가 겪은 정치사의 단면이 이 좁다란 계곡에서 어떻게 드라마틱하게 전개되었는가를 확실히 볼 수 있었다. 겉으로는 문헌에 관한 이야기였으나 실제로는 동서양의 갈등, 전통의 몰락과 변신, 학문의 변화 등 근대의 온갖 과정들이 타임캡슐처럼 집약되어 있었다.

[ 왕원록] [장경동에서 문서를 분류하는 펠리오]

나는 또 이 돈황석굴군들을 쳐다보며 40년 전인 1972년에 방문하였던 인도의 아잔타석굴사원을 떠올릴 수밖에 없었다. 암벽에 뚫린 벌집 같은 석굴사원은 아잔타의 그것과 그대로 닮았다. 단지 아잔타의 석재는 단단한 샌드스톤(사암)으로 되어 있고 돈황석굴은 사암(砂巖)벽을 뚫어 만든 것이 다를 뿐이다. 우리의 석굴암도 같은 계열의 석굴사원이다. 다만 단단한 화강암 석재로 ‘축조한’(constructed) 석굴사원이라는 점에서 아잔타석굴이나 돈황석굴과 차이를 보일 뿐이다.

[양관] [옥문관]

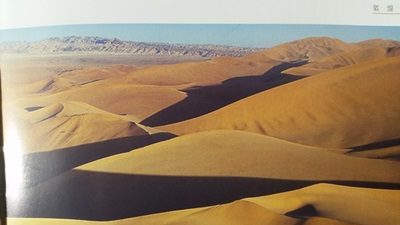

나를 감상에 빠져들게 한 것은 오히려 양관과 옥문관이었다. 양관과 옥문관은 돈황석굴군을 지나 서역으로 들어가는 두 관문으로 흉노족이나 호족(胡族)들의 침입을 막기 위해 세운 전초기지였다. 이 두 관문의 서쪽은 항시 중국의 왕조들을 위협하고 심지어 무릎 꿇게 한 이방인, 에일리언의 땅이다. 그러나 만리장성의 시발점이기도 한 이 두 관문은 장대한 석곽의 요새가 아니었다. 진흙과 목책으로 쌓은 토성이 막막한 사막 가운데에 줄 그어 놓듯 서 있었다. 그것도 말 타고 뛰어 넘을 수 없는 높이, 곧 우리의 키 두길 남짓한 높이에 불과했다. 그 넘어 멀리 황량한 사막이 끝없이 펼쳐져 있었다. 무언가를 기대했지만 아무것도 없었다. 사막은 아무것도 없는 것이다. 바라 볼 아무 것도 없는 곳, 그래서 더 망연히 서서 바라보아야 하는 곳. 그것이 서역(西域)이었다.

사막이란 하늘과 땅이 마주치는 곳일 뿐이다. 아무 것도 없으니 말이다. 그래서 오히려 간혹 눈에 띄는 작은 돌, 풀 한 포기도 큰 의미로 다가온다. 이 사소한 것들을 통해 내가 살아있고 존재한다는 사실을 확인하게 되니 말이다. 아니면 나는 없는 것(無)일까? 그래서 이 사막의 출신인 나집도, 축법호도, 지루가참도 한결같이 반야경(般若經)을 번역하며 “없음, 공(空)”의 노래를 불렀나? 무상(無常), 무아(無我)는 불교의 기본 가르침인데 그 교설에 그대로 적중하는 자연환경이 이 사막의 분위기이다. 그러나 또 공중시색 (空中是色)이 되어야한다고 반야경은 말한다. 그렇지 않으면 불교는 허무주의의 대명사가 되고 불교를 좋아하는 사람들은 모두 한결같이 모래 속에 코 박고 죽으라는 말이 된다. 사막의 단순성처럼 인생도 간결한 것인데 그랬으면 오죽 좋으랴. 나를 거부하고 부정하는 과정을 거치지 않으면 새로움은 탄생될 수 없다. 불교뿐 아니라 기독교의 진수이기도 하다. 모든 것을 부정하는 서역의 막막한 사막을 바라보며 새로 태어남을 생각하는 나의 환상은 지나치다.

어떠하건 간에 나는 양관과 옥문관 너머 서역으로 향하는 사막을 바라보며 “아, 돈황을 잘 왔다”고 자위했다. 그리고 이를 통해 돈황석굴들의 상업화에 대한 실망을 위로받았다.

_이민용

한국종교문화연구소 이사

주요 논문으로 <불교학 연구의 문화배경에 대한 성찰>,<서구 불교학의 창안과 오리엔탈리즘> 등이 있고, 역서로《성스러움의 해석》이 있다.

'뉴스 레터' 카테고리의 다른 글

| 397호-가면과 페르소나, 다른 무엇도 아닌 인간의 얼굴 (0) | 2016.08.24 |

|---|---|

| 396호-살살 밟고 다니라고? 어떻게? (0) | 2016.08.24 |

| 394호-신종교 조사 연구에 대한 단상 (0) | 2016.08.24 |

| 393호-할로윈(Halloween) 축제 - 한 수상한 외래 풍속의 한국 정착기 (0) | 2016.08.24 |

| 392호-종교 가르치기(teaching religion)의 안과 밖 (0) | 2016.08.24 |